Wir arbeiten lernzielorientiert und gehen dabei von der Lebenssituation der Kinder aus. Wir unterstützen die Kinder dabei, ihr Selbstbewusstsein, Selbständigkeit, Neugierde, Kreativität, Lernbereitschaft, Sozialverhalten (Solidarität, Hilfsbereitschaft, Toleranz) und Kritikfähigkeit zu entwickeln. Weitere Einblicke hierzu stellen wir Ihnen in unserer Konzeption sowie unserer Evaluation vor.

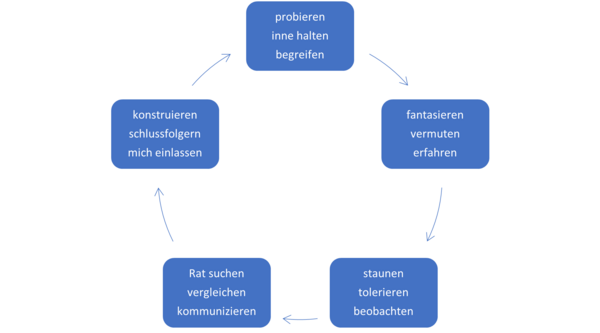

Forschen und Experimentieren

Wir forschen mit den Kindern regelmäßig, dabei können die Kinder allein oder mit unserer Unterstützung in der Natur und in der Kita mit vielfältigen Materialien tätig sein. Wir verstehen uns dabei selbst als Lernende und Begleitende und sind gemeinsam mit den Kindern gespannt, was jeweils passiert. Wir greifen Fragen der Kinder auf, gehen darauf ein und entwickeln daraus Ideen zum Forschen und Experimentieren.

Bewegung und mathematische Grunderfahrungen

Dem Bedürfnis der Kinder nach Bewegung wird im Alltag so viel wie möglich Raum gegeben und der Zusammenhang von Bewegung und Lernen beachtet. Wir nutzen nicht nur die Bewegungsmöglichkeiten im Haus und im Garten, sondern besuchen die umliegenden Spiel- und Sportplätze und machen Ausflüge in den Wald.

Unsere Kinder bewegen sich viel an frischer Luft und können vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln.

Die Räume sind so ausgestattet, dass wir besonders den jüngeren Kindern genügend Freiraum für ihren Bewegungsdrang bieten. So können die Kinder wichtige Körpererfahrungen sammeln, werden sicherer im Umgang mit ihrem eigenen Körper und lernen, sich geschickt zu bewegen. Auch den älteren Kindern bieten wir unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten für ihre Bewegungsentwicklung. Regelmäßig nutzen wir den Turnraum oder die Bewegungsbaustelle im Garten zum Balancieren, Klettern, Hangeln, Schaukeln, Springen usw.

Durch Bewegung werden mathematische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen gesammelt. Die Kinder setzen sich mit Statik auseinander, mit Mengen, Formen und Farben.

Spiel als wesentlicher Lernprozess

„Heute mal wieder nur gespielt“?

Das Spiel ist die wichtigste Tätigkeit des Kindes. Kinder müssen sich dabei konzentrieren, sich abstimmen und ausprobieren. Sie müssen lernen, sich mit sich und anderen Kindern auseinanderzusetzen. Im Spiel lernen die Kinder selbstbestimmt zu agieren.

Im Spiel suchen sich Kinder die Inhalte, die sie gerade für ihre Entwicklung brauchen. Sie setzen sich mit der Welt auseinander, finden heraus, wie Dinge funktionieren und wie sie sie einsetzen können. Im Spiel entwickeln sie ihre motorischen Fähigkeiten weiter.

„Ich lerne, wenn ich spiele.“

Vorurteilsbewusste Erziehung

Im Bereich des sozialen Lernens wollen wir die Bildungschancen aller Kinder erhöhen, sie auf eine Welt der Vielfalt und den Umgang mit Unterschieden vorbereiten. Dazu nutzen wir den Ansatz der vorurteilsbewussten Erziehung. Er gibt uns eine klare und praktische Handlungsorientierung, wie wir die im Träger gültigen Anti-Bias-Prinzipien auf die Arbeit mit den Kindern übertragen können.

Wichtig ist uns dabei vor allem, dass jedes Kind als individuelle Persönlichkeit gesehen wird, unabhängig von seiner Herkunft, dem kulturellen Hintergrund oder seiner Religion.

Die Erzieher*innen als vertraute und verlässliche Bezugsperson gibt den Kindern die notwendige Zuwendung und Geborgenheit, bietet ihnen Schutz gegen Ausgrenzung und Diskriminierung durch klares Einschreiten.

Wir spüren im Alltag Formen der Diskriminierung auf. Wir bearbeiten mit den Kindern in Einzel- und Gruppengesprächen vorhandene Probleme, um mit ihnen gemeinsam nichtdiskriminierende Verhaltensweisen und Lösungswege zu finden.

Durch die Vorbildwirkung der Erzieher*innen wird ein Klima in der Kita geschaffen, das von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt ist.

Unsere pädagogische Arbeit spricht die Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit an. Sie sollen Respekt für ihre eigenen und anderen Familienkulturen erleben. Das ermöglicht ihnen, mit Unterschieden umzugehen.

Mit diesem Ansatz sensibilisieren wir die Kinder.

Die Eingewöhnung

Die Eingewöhnung der Kinder in unserer Einrichtung erfolgt nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Erste Informationen dazu erhalten die Eltern bei Abschluss des Kita-Vertrages.

Ein erstes Kennenlernen der Gruppenerzieher*innen ist beim ersten Elternabend möglich, der vor den Sommerferien stattfindet. Hier erhalten die Eltern erste Einblicke in die pädagogische Arbeit, den Ablauf der Eingewöhnung und den allgemeinen Tagesablauf. Festlegungen über die Zeitdauer der Eingewöhnung und inhaltliche Fragen werden individuell mit den Eltern besprochen.

Der Übergang vom Elternhaus in eine Kita stellt eine kritische Phase für jedes Kind dar, dass sich während der ersten Tage mit der neuen Umgebung vertraut machen muss. Die Anwesenheit eines Elternteils in dieser Situation bietet die Chance, die Beziehung zwischen Kita und Familie als Kooperationsbeziehung zu definieren. Intensive Eingewöhnungsgespräche mit den Eltern helfen, individuelle Gewohnheiten des Kindes kennenzulernen und eine Beziehung zwischen Eltern und Erzieher*innen aufzubauen, die von gegenseitiger Anerkennung geprägt ist.

Insgesamt planen wir die Zeit für die Eingewöhnung mit ca. vier Wochen ein. Der zeitliche Ablauf und die individuellen Besonderheiten jeder einzelnen Eingewöhnung werden für jedes Kind dokumentiert.

Der Verlauf der Eingewöhnung richtet sich nach dem Verhalten des Kindes. In den ersten drei Tagen sollten auf keinen Fall Trennungsversuche gemacht werden. Dann entscheiden die Eltern und Erzieher*innen gemeinsam, wann und wie lange das Elternteil den Raum verlassen kann. Erst, wenn das Kind eine Beziehung zu den Erzieher*innen aufgebaut hat, wird ein Trennungsversuch möglich sein.

Dem Kind vertraute Gegenstände, die von zu Hause in die Kita mitgebracht werden (Kuscheltiere o.ä.), können für das Kind besonders während der Trennungszeit und beim Einschlafen hilfreich sein.

Gerade in den ersten Wochen ist bei all dem Neuen für das Kind die Überschaubarkeit der Situation und die Vorhersehbarkeit dessen, was auf es zukommt, eine wichtige Voraussetzung für eine gute Eingewöhnung. Dazu gehört z.B. die Erfahrung von Regelmäßigkeit und Pünktlichkeit beim Bringen und Abholen.